Spinalkanalstenose der Halswirbelsäule – Nervenkanaleinengung im oberen Rücken

Was ist eine Spinalkanalstenose der Halswirbelsäule?

Die Spinalkanalstenose der Halswirbelsäule (HWS) ist eine Nervenkanaleinengung im oberen Rücken. Sie kommt besonders häufig bei älteren Patientinnen und Patienten vor. Die Ursache liegt häufig in Verschleisserscheinungen, insbesondere des gelblichen Bandes (Ligamentum flavum), durch knöcherne Auswüchse an den Facettengelenken (Osteophyten infolge einer Facettengelenksarthrose) oder durch Bandscheibenverwölbungen.

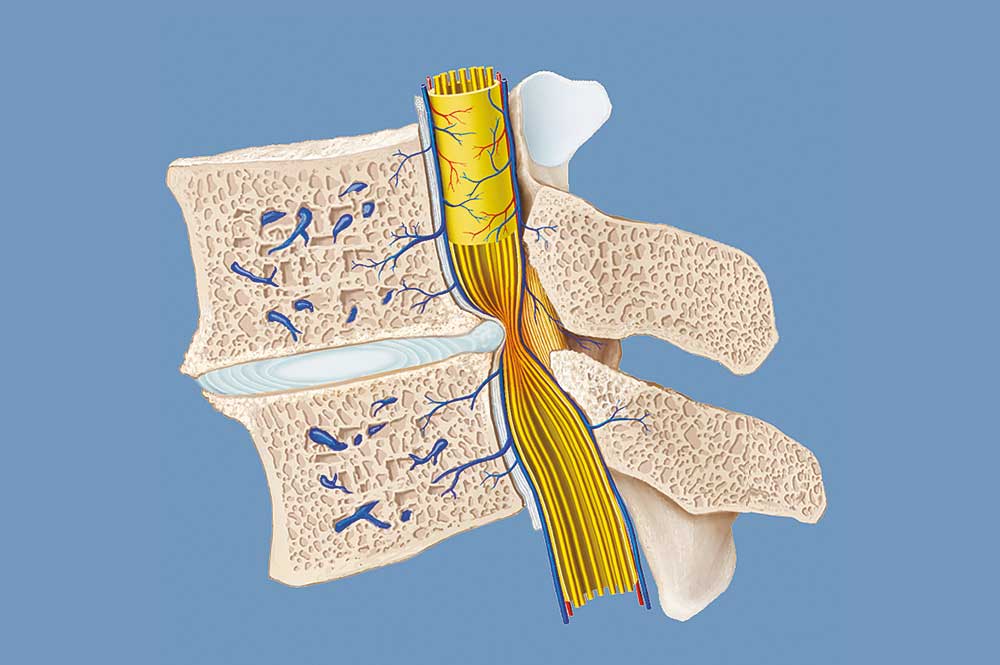

Seitliche Ansicht der Spinalkanalstenose, verursacht durch Verschleisserscheinungen.

Seitliches Röntgenbild nach einer Dekompression und Fusion der Halswirbelsäule mit einem Cage (Abstandhalter) im Segment C5/C6.

Welche Symptome treten auf?

Es kommt typischerweise zu einer sogenannten zervikalen Myelopathie. Dabei treten Missempfindungen und Gefühlsstörungen in den Armen und Händen auf (seltener in den Beinen und Füssen), und auch Feinmotorikstörungen in den Händen, z. B. beim Knöpfen oder Schreiben. Weitere mögliche Symptome sind Gangunsicherheit (z. B. vermehrtes Stolpern oder Festhalten am Geländer beim Treppensteigen) und Blasen- oder Darmentleerungsstörungen. Auch Nackenschmerzen oder ausstrahlende Schmerzen in die Arme können auftreten.

Welche nicht-operative Therapie gibt es?

Zunächst kann die Behandlung, vor allem bei einer leichten Spinalkanalstenose, mit Physiotherapie erfolgen. Ergänzend können bei Bedarf Schmerzmittel eingenommen werden.

Wann ist eine Operation nötig?

Wenn die konservative Therapie die Beschwerden nicht ausreichend lindert, die Symptome fortschreiten oder eine symptomatische, hochgradige Spinalkanalstenose vorliegt, ist ein operativer Eingriff mittels Dekompression zur Erweiterung des Spinalkanals erforderlich. Besonders bei Signalveränderungen des Rückenmarks, die sich in der Magnetresonanztomographie zeigen, oder bei messbaren Veränderungen in der neurophysiologischen Untersuchung wird in der Regel eine Operation empfohlen. Dieser Eingriff wird oft auch im hohen Alter durchgeführt.

Eine notfallmässige Operation kann nötig sein, wenn plötzlich ausgeprägte Lähmungen oder Blasen- und Darmentleerungsstörungen auftreten.

Wie verläuft die Operation?

Üblicherweise erfolgt die Operation in Vollnarkose.

Sie findet entweder in Bauchlage statt, wenn der Spinalkanal von hinten befreit wird, oder in Rückenlage, wenn er von vorne entlastet wird. Je nach Operationstechnik werden entweder eine Lupenbrille, ein Mikroskop und/oder ein Endoskop verwendet. Nach der Desinfektion wird mittels Röntgen die richtige Höhe lokalisiert. Der Hautschnitt misst circa vier Zentimeter.

Eingriff von hinten

Sofern die Operation von hinten erfolgt, wird die Muskelfaszie (Hüllschicht) gespalten und die Muskulatur vom Knochen abgelöst. Der Spinalkanal wird anschliessend erweitert durch das Abtragen von Gewebe (vor allem Knochen und Bänder), das nicht massgeblich zur Stabilität beiträgt. Dies geschieht mithilfe verschiedener Instrumente, wie zum Beispiel Diamant-Fräse, Löffel, Haken, Stanze und Zange. Danach werden die von der Einengung befreiten Nervenstrukturen sichtbar. Es folgt eine Wundspülung und ein Wundverschluss durch Naht der Muskelfaszie sowie Hautschichten, üblicherweise mit selbstauflösenden Fäden. Zuletzt wird ein Verband angebracht, der in der Regel aus kleinen Pflasterstreifen, Kompressen und einer Folie besteht.

Eingriff von vorne

Falls die Operation von vorne durchgeführt wird, erfolgt der Hautschnitt üblicherweise in einer Hautfalte auf der linken Seite. Ein dünner Hautmuskel (Platysma) wird dabei gespalten. Der Zugang zur Wirbelsäule erfolgt anschliessend zwischen dem grossen Halsmuskel (Sternocleidomastoideus) und dem Gefäss-Nerven-Bündel auf der Aussenseite sowie der Zungenbeinmuskulatur und der Luft- bzw. Speiseröhre auf der Innenseite. Ein tiefliegender Halsmuskel (Longus colli) wird dann teilweise von der Wirbelsäule abgelöst. Die Bandscheibe wird entfernt, wodurch der Nervenkanal befreit wird.

Anschliessend wird ein sogenannter Cage (Abstandhalter) eingesetzt, der zuvor mit körpereigenem Knochenmaterial und Spenderknochenmaterial gefüllt wurde. Es folgen eine Röntgenkontrolle und der Wundverschluss.

Welche Risiken bestehen?

Es handelt sich um eine häufig durchgeführte Operation mit geringen Risiken. Schwere, dauerhafte Komplikationen wie Lähmungen, Gefühls-, oder Blasen- bzw. Darmentleerungsstörungen sind sehr selten. Gelegentlich kann es jedoch zu Komplikationen kommen, die eine weitere Massnahme notwendig machen, zum Beispiel eine erneute Operation oder Antibiotikatherapie. Dazu gehören unter anderem:

- Verletzung der Nervenhaut

- Nachblutung

- Infektion

- Knochenbruch

- Lockerung des Implantats

- ausbleibende Knochenheilung oder

- eine Degeneration benachbarter Wirbelsegmente (Anschlussdegeneration).

Schluckbeschwerden und Heiserkeit können ebenfalls auftreten, jedoch meistens nur für kurze Zeit.

Wie verläuft die Nachbehandlung?

Bereits am ersten Tag nach der Operation können Sie wieder aufstehen und sich bewegen. Der Spitalaufenthalt dauert in der Regel etwa 3 Tage. In dieser Zeit erfolgt eine physiotherapeutische Betreuung, bei der rückenschonendesVerhalten vermittelt wird. Eine ambulante Physiotherapie mit Rückenübungen erfolgt in der Regel erst nach der ersten Verlaufskontrolle etwa einen Monat nach der Operation.

Wie sind die Erfolgsaussichten?

Das Hauptziel der Behandlung besteht darin, ein Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden. Bereits existierende Symptome, bleiben häufig bestehen, weshalb eine frühzeitige Diagnose und Therapie besonders wichtig ist. Bei fortschreitenden und/oder deutlichen Symptomen sowie ausgeprägter Einengung sollte eine vorsorgliche Operation durchgeführt werden. Nackenschmerzen bessern sich meist nach dem Eingriff, wobei oft tolerierbare Restbeschwerden zurückbleiben.