Ein Beitrag von Jvan Steiner, Digital Media Manager

Dr. med. Jana Schader ist Assistenzärztin für Orthopädie, PD Dr. Michèle Hubli leitet eine Forschungsgruppe in der Paraplegie und Prof. Dr. med. Nadja Farshad ist Leitende Ärztin Radiologie. Sie alle vereint der Drang, wissenschaftliche und klinische Fragestellungen zu lösen. Sie stehen an der Schnittstelle zwischen Forschung und Klinik und treiben innovative Entwicklungen voran – jede in ihrem Fachbereich.

Könnt ihr euren Berufsalltag im Balgrist beschreiben? An welchen Projekten forscht ihr?

Jana Schader: Ich tanze zurzeit auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Neben meiner klinischen Tätigkeit als Assistenzärztin in der orthopädischen Chirurgie habe ich vor knapp einem Jahr einen PhD in Biomechanik im Department für Gesundheitswissenschaften und Technologie an der ETH Zürich am Balgrist Campus begonnen. Diese Doppelausrichtung ermöglicht es mir, Fragestellungen aus der Wirbelsäulenchirurgie, die sich aus meinem täglichen klinischen Alltag ergeben, direkt im Biomechanik-Labor zu untersuchen. So zeigt die Wirbelsäulenversteifungsoperation – eine Operation, die weltweit ca. 7,6 Millionen Mal pro Jahr durchgeführt wird – leider immer noch hohe Komplikationsraten von bis zu 40 Prozent. Das Ziel meiner Forschung ist es, eine minimalinvasivere Operationstechnik weiterzuentwickeln, die die natürliche Anatomie besser respektiert und so potenziell eine höhere Patientenzufriedenheit erzielt.

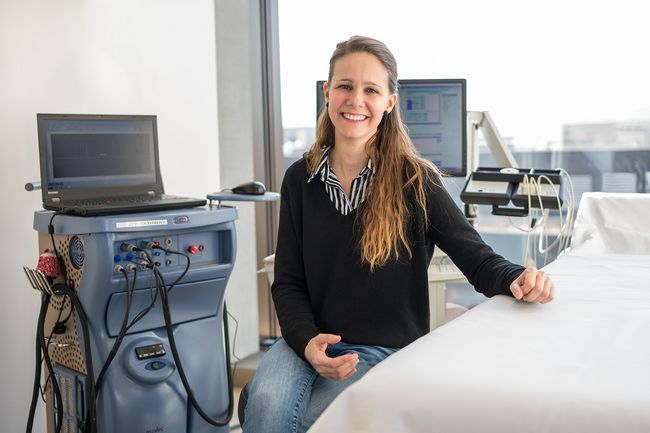

Michèle Hubli: Ich leite meine eigene Forschungsgruppe, die sich mit Mechanismen neuropathischer Schmerzen nach Rückenmarksverletzung beschäftigt. Wir betreiben klinische Grundlagenforschung und versuchen mittels multimodaler Testbatterien (klinische, neurophysiologische, radiologische Messungen) die Entstehung von chronischen Schmerzen besser zu verstehen. Meine Gruppe hat hier einen besonderen Fokus auf die Interaktion zwischen dem autonomen und dem nozizeptiven System.

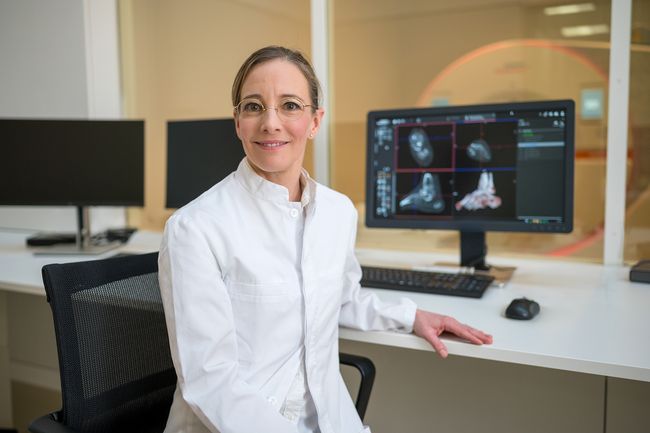

«In der Medizin zählt die Früherkennung eines Problems zu den entscheidenden Ansätzen.» Prof. Dr. med. Nadja Farshad

Nadja Farshad: Ich arbeite insbesondere an Projekten zur Früherkennung der Wirbelsäulendegeneration sowie am Einsatz moderner Verfahren, die vor allem die Präzision der Diagnostik und Behandlung verbessern sollen. Ausserdem streben wir an, unsere Arbeitsabläufe mithilfe zeitgemässer Methoden zu optimieren, beispielsweise durch eine verbesserte Ergonomie und gesteigerte Effizienz. In der Medizin zählt die Früherkennung eines Problems zu den entscheidenden Ansätzen. Wir streben an, durch die rechtzeitige Identifizierung von Problemen mögliche Folgeerscheinungen zu verhindern oder zu verlangsamen, um irreversible Schäden zu vermeiden.

Was ist die Motivation, euch in der Wissenschaft zu engagieren?

Jana Schader: Durch mein Medizinstudium an der Technischen Universität München wurde ich bereits früh wissenschaftlich geprägt und habe mich für allerlei Technologien interessiert. Allerdings fehlte mir oft die Verbindung zwischen der Chirurgie und Ingenieurwesen. Ich versuche nun die Sprache beider Fachrichtungen zu erlernen, um so die fehlende Brücke zu schlagen. Ich bin überzeugt, dass es die interdisziplinäre Forschung benötigt, um grosse Fortschritte zu erzielen. Das ist auch meine Motivation, stets am Puls des Fortschritts zu sein und die Herausforderungen aus meinem täglichen klinischen Alltag zu lösen, um eine bessere Patientenversorgung zu gewährleisten.

«Wissenschaft betreiben heisst für mich, sich im Detail mit spezifischen Problemen auseinanderzusetzen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen.» PD Dr. Michèle Hubli

Michèle Hubli: Seit dem Studium fasziniert mich das menschliche Nervensystem und ich beschäftige mich sehr gerne mit komplexen Themen. Da bietet sich das Thema Schmerz im Kontext einer Rückenmarksverletzung optimal an. Wissenschaft betreiben heisst für mich, sich im Detail mit spezifischen Problemen auseinanderzusetzen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Zudem empfinde ich die Freiheit, neuen Ideen nachzugehen und im Team zu arbeiten als äusserst motivierend. Insbesondere freue ich mich, wenn ich Studentinnen die Begeisterung für die Wissenschaft weitergeben kann.

Nadja Farshad: Ohne Innovation und Forschung bleibt die Medizin stehen. Wir haben noch viel Potenzial, um die Medizin von morgen zu verbessern. Ein besseres Verständnis darüber, welche Faktoren zu bestimmten Effekten führen, ermöglicht es uns, frühzeitig auf Probleme zu reagieren, beispielsweise durch die Früherkennung von Krankheiten. Dadurch können gezielte, nicht-invasive Therapien angewendet werden oder auch durch das einfache Vermeiden von schädlichen Substanzen oder ungesunden Gewohnheiten.

Welche Herausforderungen habt ihr auf eurem beruflichen Weg gemeistert?

Jana Schader: Neben einem Vollzeitjob, bei dem man 100 Prozent gibt, bleibt wenig Raum für vertiefte wissenschaftliche Arbeit. Daher habe ich mich bereits ein ganzes Jahr der biomechanischen Forschung am AO Research Institut Davos gewidmet. Das wirft einen, von aussen gesehen, vielleicht zeitlich zurück. Dadurch ist man aber später flexibler in seiner Karrierewahl. Man muss bereit sein, neue Wege zu beschreiten und manchmal gegen den Strom zu schwimmen. An der Universitätsklinik Balgrist und dem angeschlossenen Balgrist Campus habe ich nun die aussergewöhnliche Möglichkeit, Klinik und Forschung zu kombinieren.

«Man muss bereit sein, neue Wege zu beschreiten und manchmal gegen den Strom zu schwimmen.» Dr. med. Jana Schader

Michèle Hubli: Während meiner akademischen Laufbahn habe ich gelernt, mit der Ungewissheit, wo es einen hin verschlägt, umzugehen, und nicht immer den sichersten Weg einzuschlagen. Als Vollzeitforscherin ist man häufig mit finanziellen Unsicherheiten konfrontiert und es bietet sich an, diesen in festen Positionen in der Privatwirtschaft zu entfliehen. Ansonsten muss ich ehrlich zugeben, dass ich bis jetzt zum Glück mit keiner Frauen-spezifischen Herausforderung konfrontiert worden bin. Alle meine Mentoren auf meinem Karriereweg waren männlich, aber ich hatte nie das Gefühl, in irgendeiner Art benachteiligt zu sein.

Nadja Farshad: Die grösste Herausforderung ist das Durchhaltevermögen. Forschung bedeutet oft auch Leerlauf oder Negativresultate, von denen man zwar lernt, die jedoch schwer zu publizieren sind. Rückblickend betrachtet sind diese Leerläufe wahrscheinlich die spannendsten Erkenntnisse und bringen einem häufig weiter, als man denkt.

Welche Tipps gebt ihr einer angehenden Wissenschaftlerin?

Jana Schader: Die Orthopädie, und möglicherweise auch die Biomechanik, war und ist vielleicht noch eine Männerdomäne. Doch der Nachwuchs wird zunehmend weiblicher, und aus meiner Sicht ist dies genauso machbar und ansprechend für Frauen, man darf sich nicht abschrecken lassen. Ich geniesse es, in gemischten Teams zu arbeiten, da dann verschiedene Charakterstärken zusammenkommen und man sich gut ergänzt. Dazu ist es wichtig, respektvoll und empathisch zu bleiben und auch einmal die Perspektive zu wechseln. Ich habe mir immer so viel wie möglich von meinen interdisziplinären Teammitgliedern abgeschaut und so «meinen Rucksack gepackt». Zudem ist es ratsam, möglichst flexibel zu bleiben und Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten. Wenn man seine Komfortzone verlässt, entsteht das grösste persönliche Wachstum. Und wenn ein super Team vorhanden ist, wie in meinem Fall, hilft man sich gegenseitig, falls es einmal schwieriger wird.

Michèle Hubli: Ich gebe weiblichen und männlichen Doktoranden die gleichen Tipps:

- Beschäftige dich mit Themen, die dich wirklich interessieren. Nur dann bist du mit genügend Hingabe und Motivation dabei und entwickelst auch eine gewisse Resilienz und Beharrlichkeit, die es braucht, um längerfristig in der Wissenschaft Fuss zu fassen.

- Wenn du vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst, versuche herauszuzoomen und frage dich: So what? Wer profitiert davon? Was ist die klinische Relevanz?

- Finde einen guten Ausgleich oder eine Leidenschaft neben der Wissenschaft. Es ist wichtig, dass du geerdet bleibst, denn niemand arbeitet gerne mit abgehobenen Leuten zusammen.

- Mach ein Postdoc im Ausland unabhängig von deiner privaten Situation (Partnerschaft, Kinder). Es ist eine tolle und bereichernde Zeit.

Nadja Farshad: Unbedingt ein Auslandjahr in Erwägung ziehen. Dies erweitert den Horizont immens – nicht nur in der Forschung, sondern auch durch detaillierte Einblicke in die Klinik anderer Institutionen in anderen Ländern. Des Weiteren schafft es wichtige internationale Verbindungen und Potential zur Weiterentwicklung. Ein zusätzlicher Tipp von mir lautet: Wissenschaft lässt sich gut mit der Familie vereinbaren; Insbesondere für Eltern kleiner Kinder koennen flexible Arbeitszeiten sehr entlastend sein. Die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen und so eine Art «Auszeit» zu nutzen, ermöglicht es, die Forschung nebenbei voranzutreiben, so wie ich es beispielsweise für ein Jahr getan habe.

«Auch ich wurde während meines Auslandaufenthaltes vom SNF und während meiner ersten Schwangerschaft von 'Filling the gap' unterstützt, das hat mir sehr geholfen.» Prof. Dr. med. Nadja Farshad

Das Laufbahnförderprogramm «Filling the gap» oder der Schweizerische Nationalfonds (SNF) sind äusserst hilfreich – nicht nur für eine finanzielle Unterstützung, sondern auch durch die Einbindung von Mentoren, die einem in der Forschungslaufbahn unterstützen. Auch ich wurde während meines Auslandaufenthaltes vom SNF und während meiner ersten Schwangerschaft von «Filling the gap» unterstützt, das hat mir sehr geholfen.