Von Barbara Beccaro

Bei bestimmten Erkrankungen des Rückenmarks entwickeln sich Symptome nur langsam. Dies kann zu einer verspäteten Diagnose und Behandlung führen. Herkömmliche Untersuchungen der Nervenfunktion sind in diesen Fällen nicht aussagekräftig genug.

Die empfindlichsten Tests nutzen Wärmereize, um Schmerzsignale im Gehirn zu messen. Diese Methode ist jedoch technisch aufwendig und verursacht zusätzliche Kosten. In ihrer Studie hat Uldry eine alternative Methode untersucht: die elektrische Stimulation der Hautoberfläche und die Messung der Schmerzsignale im Gehirn (Hirnantwort). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Methode eine vielversprechende Alternative zur Wärmereiz-Methode ist.

Ein elektrischer Impuls statt Hitze

Im Gegensatz zur etablierten Hitze-Schmerz-Stimulation bietet die elektrische Stimulation einige Vorteile, so sind etwa keine speziellen, teuren Geräte notwendig. Die in Kliniken ohnehin eingesetzten Systeme zur Messung von Nervenaktivitäten können direkt verwendet werden – das spart Aufwand und Ressourcen.

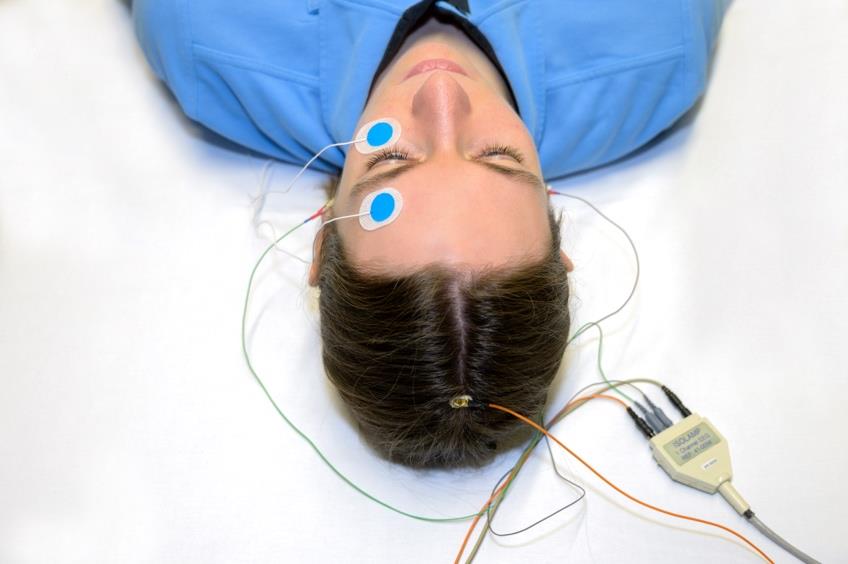

Statt Hitze wird ein leichter elektrischer Impuls auf die Haut gegeben – vergleichbar mit einem feinen Piksen. «Diese Stimulation führt zur Aktivierung der Schmerzbahnen, während die Hirnantwort auf diesen Reiz die Intaktheit der Schmerzbahnen widerspiegelt», erklärt Uldry. Die Stromstärke beträgt lediglich 0,5 Milliampere. «Viele Patientinnen und Patienten fragen uns, ob dieser Reiz gesundheitsschädlich sein könnte – das ist definitiv nicht der Fall», beruhigt die Forscherin.

Während der Untersuchung werden EEG-Signale aufgezeichnet, die die Hirnantworten auf die elektrischen Reize widerspiegeln. So lässt sich genau feststellen: Wird der elektrische Impuls korrekt vom Rückenmark weitergeleitet? Wo könnte die Signalübertragung verlangsamt oder blockiert sein?

Störungen frühzeitig erkennen

Die neue Methode könnte künftig dabei helfen, Funktionsstörungen des Rückenmarks frühzeitig und zuverlässig zu erkennen – besonders bei langsam fortschreitenden Erkrankungen, die oft schwer zu diagnostizieren sind. Eine exakte Diagnose ist entscheidend: Je früher eine Störung erkannt wird, desto besser können gezielte therapeutische Massnahmen eingeleitet werden, beispielsweise operative Eingriffe zur Vermeidung bleibender Schäden.

Gerade bei degenerativen Erkrankungen wie der DCM (degenerative zervikale Myelopathie), die das Rückenmark im Halswirbelsäulen- oder zervikalen Bereich betrifft, gestaltet sich die Diagnose oft schwierig. «Im MRI sieht man manchmal Veränderungen, wie zum Beispiel eine Rückenmarkseinengung», erklärt Uldry. «Aber das allein sagt uns noch nicht, ob diese Einengung tatsächlich die Ursache der Beschwerden ist», fügt sie an. Hier bieten die Hirnantworten auf die elektrischen Reize einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie zeigen, ob die Schmerzbahnen im Rückenmark noch funktionieren oder ob bereits eine Schädigung vorliegt. Durch ihre Fähigkeit, solche Leitungsstörungen frühzeitig zu erkennen, könnte sie eine wertvolle Ergänzung zu bestehenden Diagnoseverfahren wie dem MRI und und Tests mit Wärmereizen darstellen.

Vorteile gegenüber aktuellen Diagnoseverfahren

Aktuelle Diagnosemethoden wie das MRI machen strukturelle Veränderungen sichtbar, erfassen aber nicht immer funktionelle Beeinträchtigungen. Hier setzt die Hirnantwort an: Sie überprüft direkt die Leitfähigkeit der Nervensignale. «Manchmal liefern die Tests sogar widersprüchliche Ergebnisse zum MRI», betont Uldry. «Darum ist es wichtig, die Datenquellen zu kombinieren.» So entsteht ein umfassenderes Bild der Erkrankung, das präzisere Therapieentscheidungen ermöglicht.

Wann kann die Methode im Klinikalltag genutzt werden?

Noch ist die intraepidermale elektrische Stimulation ein Verfahren im Forschungsstadium. Die erste Studie von Sara Uldry umfasste 27 Patientinnen und Patienten mit degenerativen Rückenmarkserkrankungen und wurde kürzlich abgeschlossen und publiziert. «Wir konnten zeigen, dass die Hirnantworten auf die elektrische Stimulation eine vergleichbare Sensitivität wie die Hirnantworten auf die etablierte Hitzestimulation aufweisen», so Uldry.

Dennoch ist weitere Forschung notwendig, um die Ergebnisse besser einordnen zu können. Insbesondere soll untersucht werden, wie das Alter der Betroffenen oder verschiedene krankhafte Veränderungen des Rückenmarks die Messergebnisse beeinflussen. «Wenn ein 70-jähriger Patient eine verlangsamte Hirnantwort zeigt, wissen wir aktuell noch nicht sicher, ob das am Alter liegt oder an der Erkrankung», erklärt Uldry. In den kommenden Jahren sollen daher grössere Patientengruppen untersucht werden.

Wer könnte von der Stimulation profitieren?

Vor allem Patientinnen und Patienten mit langsam fortschreitenden Rückenmarkserkrankungen wie der degenerativen zervikalen Myelopathie könnten von der neuen Methode profitieren. Diese Erkrankung betrifft häufig ältere Männer und äussert sich durch Symptome wie Kribbeln in den Händen, Nackenschmerzen oder ungeschickte Handbewegungen. Eine frühzeitige und präzise Diagnose ist entscheidend, um rechtzeitig therapeutische Massnahmen zu ergreifen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Hier liefert die intraepidermale elektrische Stimulation wertvolle Informationen.

Ein Blick in die Zukunft

Das Forscherteam arbeitet daran, die elektrische Stimulation als Standarddiagnoseverfahren zu etablieren. «Unser Ziel wäre es, in absehbarer Zukunft die elektrische Stimulation als kostengünstiges Verfahren zu zertifizieren und anzubieten, das sich auch ohne spezielle Ausstattung in Kliniken und Praxen einsetzen lässt», sagt Uldry.

Obwohl weitere Forschung notwendig ist, um die Methode vollständig zu validieren, bieten die bisherigen Ergebnisse Hoffnung für eine präzisere, weniger schmerzende und daher patientenfreundlichere Diagnostik in der Zukunft.

Mehr über die Paraplegie-Forschung

| Sara Uldry Júlio erwarb 2019 ihren Bachelor- und Masterabschluss in Biologie mit Spezialisierung auf Biochemie und Neurowissenschaften an der ETH Zürich. Während Ihres Masterstudiums arbeitete sie in Forschungsprojekten in Portugal und in den USA sowie in der Sensorik-Gruppe des Zentrum für Paraplegie (ZfP) an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich. 2024 erlangte sie ein PhD in Neurowissenschaften, dafür untersuchte sie am Zentrum für Paraplegie am Balgrist unter der Leitung von PD Dr. med. Martin Schubert die Physiologie und Pathophysiologie schmerzbezogener evozierter Potenziale. Dr. Sara Uldry Júlio forscht im Zentrum für Paraplegie am Balgrist unter der Leitung von PD Dr. med. Martin Schubert, Leitender Arzt Neurologie und Prof. Dr. Michèle Hubli, die die Forschungsgruppe für Schmerz leitet. |