Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule – Nervenkanaleinengung im unteren Rücken

Was ist eine Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule?

Die Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule (LWS) ist eine Nervenkanaleinengung im unteren Rücken.

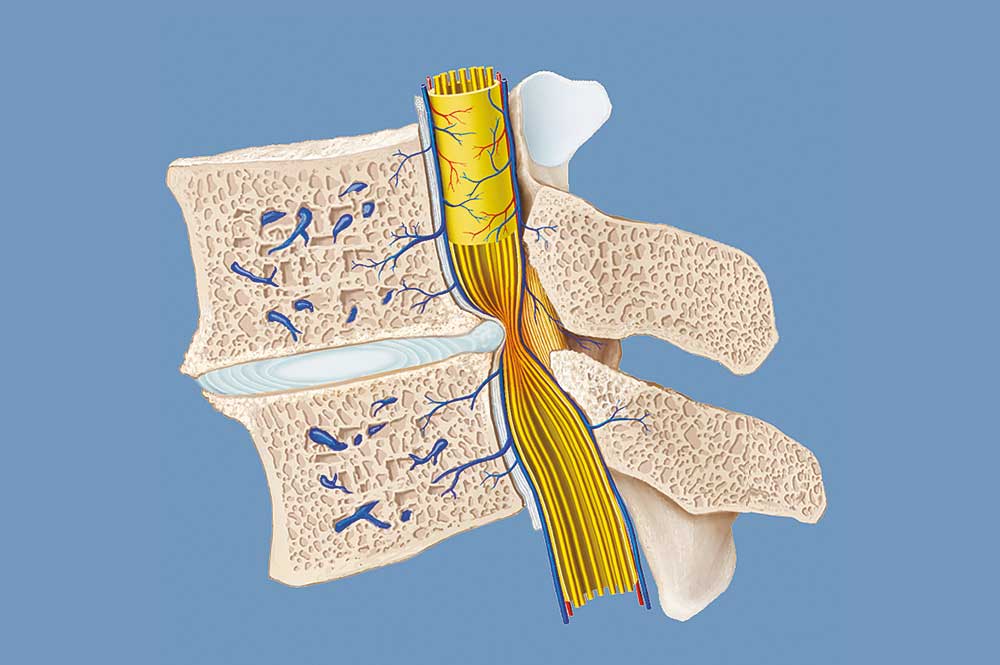

Sie kommt besonders häufig bei älteren Patientinnen und Patienten vor. Die Ursache liegt oft in Verschleisserscheinungen durch Verdickung von Bändern (vor allem des gelblichen Bandes), knöcherne Auswüchse der Facettengelenke oder Bandscheibenvorwölbungen.

Seitliche Ansicht der Spinalkanalstenose durch Verschleisserscheinungen.

Horizontale Ansicht der Spinalkanalstenose.

Welche Symptome treten auf?

Es kommt typischerweise zu beidseitigen Gesäss- und Beinschmerzen beim Gehen, wodurch die Gehstrecke zunehmend eingeschränkt wird. Die Schmerzen können durch eine nach vorne geneigte Haltung oder Hinsetzen kurzfristig gelindert werden.

Welche nicht-operative Therapie gibt es?

Oft erfolgt zunächst und vor allem bei leichter Spinalkanalstenose eine physiotherapeutische und/oder chiropraktische Behandlung. Ausserdem können bei Bedarf Schmerzmittel eingenommen werden. Zusätzlich kann eine Infiltration (Spritze mit lokalem Betäubungsmittel und Kortison unter radiologischer Kontrolle) erfolgen.

Wann ist eine Operation nötig?

Sollte die konservative Therapie die Beschwerden nicht ausreichend lindern oder eine symptomatische, hochgradige Spinalkanalstenose vorliegen, erfolgt ein operativer Eingriff mit einer Dekompression zur Erweiterung des Spinalkanals. Diese Operation wird oft auch im hohen Alter durchgeführt.

Eine notfallmässige Operation ist eher selten notwendig, ausser im Fall von plötzlichen ausgeprägten Lähmungen oder Blasen/-Darmentleerungsstörungen.

Wie verläuft die Operation?

Üblicherweise erfolgt die Operation in Vollnarkose und Bauchlage. Je nach Operationstechnik wird entweder eine Lupenbrille, ein Mikroskop und/oder Endoskop benutzt. Nach der Desinfektion wird mithilfe einer Röntgenaufnahme die richtige Höhe lokalisiert. Der Hautschnitt misst circa vier Zentimeter. Die Muskelfaszie (-hülle) wird gespalten und die Muskulatur vom Knochen abgelöst.

Blick von hinten auf den Spinalkanal bei einem operativen Eingriff durch Dekompression mithilfe spezieller Instrumente (z. B. Knochenstanzen).

Der Spinalkanal wird dann erweitert durch Abtragen von Gewebe (vor allem Bänder und Knochen sowie gegebenenfalls einen Teil der Bandscheibe), das nicht massgeblich zur Stabilität beiträgt. Dies erfolgt mit verschiedenen Instrumenten wie zum Beispiel Diamant-Fräse, Meissel, Hammer, Löffel, Haken, Stanze und Zange.

Anschliessend werden die von der Einengung befreiten Nervenstrukturen sichtbar. Danach erfolgen eine Wundspülung und der Wundverschluss mit einer Naht der Muskelfaszie sowie der Hautschichten mit üblicherweise selbstauflösenden Fäden. Zuletzt wird ein Verband angebracht, der in der Regel aus kleinen Pflasterstreifen, Kompressen und einer Folie besteht.

Welche Risiken bestehen?

Es handelt sich um eine häufige Operation. Insbesondere schwerwiegende, permanente Komplikationen wie Lähmung, Gefühls-, oder Blasen-/ Darmentleerungsstörungen sind sehr selten. Gelegentlich kann es jedoch zu Komplikationen kommen, die eine weitere Massnahme wie zum Beispiel eine erneute Operation oder eine Antibiotikatherapie notwendig machen. Dazu gehören unter anderem eine Verletzung der Nervenhaut, Nachblutung, Knochenbruch oder Infektion.

Wie verläuft die Nachbehandlung?

Der stationäre Aufenthalt beträgt in etwa 2-3 Tage. Bereits während des stationären Aufenthaltes erfolgt eine physiotherapeutische Betreuung, die vor allem der Erklärung über rückenschonendes Verhalten innerhalb der unmittelbaren Phase nach der Operation dient. Eine ambulante Physiotherapie mit Rückenübungen erfolgt üblicherweise erst nach der ersten postoperativen Verlaufskontrolle nach einem Monat.

Wie sind die Erfolgsaussichten?

Die Beinschmerzen und damit die Gehstrecke und die Lebensqualität bessern sich bei den meisten Patientinnen und Patienten. Obschon auch die Rückenschmerzen üblicherweise eine Besserung zeigen, bleiben oft gewisse Restbeschwerden zurück, die jedoch meistens gut tolerierbar sind.